14:36

Dos docentes de la ULPGC repasan en The Conversation las medidas antiincendios de la antigua Roma

Tewise Ortega González y José Luis Zamora Manzano destacan el carácter preventivo de las acciones contra el fuego

La profesora ayudante doctora Tewise Ortega González, y el Catedrático José Luis Zamora Manzano, ambos adscritos al Departamento de Derecho Romano de la ULPGC, suscriben en la plataforma de divulgación The Conversation el artículo “En la antigua Roma ya había bomberos y medidas de prevención de incendios”, en el que repasan las acciones que los romanos desarrollaron para evitar los fuegos en la ciudad.

Los autores comienzan señalando que la expansión urbana de la antigua Roma hizo necesaria la gestión eficaz de los riesgos derivados de fenómenos naturales y accidentes, lo cual se hizo demostrando “una organización propia de una estructura institucional avanzada”. Las causas de posibles incendios eran múltiples, desde climatología adversa hasta sabotajes, vandalismos, accidentes en hogares y lugares de trabajo, o desastres naturales. A esto se suma el riesgo que representaban el diseño urbano y arquitectónico y el uso de materiales inflamables en las construcciones.

Los autores comienzan señalando que la expansión urbana de la antigua Roma hizo necesaria la gestión eficaz de los riesgos derivados de fenómenos naturales y accidentes, lo cual se hizo demostrando “una organización propia de una estructura institucional avanzada”. Las causas de posibles incendios eran múltiples, desde climatología adversa hasta sabotajes, vandalismos, accidentes en hogares y lugares de trabajo, o desastres naturales. A esto se suma el riesgo que representaban el diseño urbano y arquitectónico y el uso de materiales inflamables en las construcciones.

La gestión de los incendios en la antigua Roma destacó por ser más preventiva que reactiva, al contrario de lo que pasaba con las inundaciones. Según los autores, “al margen de la creación del cuerpo de bomberos o vigiles, se adoptaron medidas que sirvieron para prevenir no sólo los sucesos sino también los efectos. Destacaba el empleo de materiales resistentes al fuego, el control de los depósitos de aguas destinadas a la extinción por parte del poder público, la recomendación a la ciudadanía de contar con depósitos en los hogares o el establecimiento de rondas de vigilancia nocturna para una actuación inminente en caso de incendios”.

Otras medidas fueron la demolición de edificios con riesgo de derrumbe, la creación de cortafuegos empleando personal militar (los ballistari), o la limitación de alturas y distancias mínimas en edificios. Esto era singularmente necesario dada la alta demanda habitacional de la época, que favorecía las construcciones de mala calidad en las que se hacinaban muchas personas.

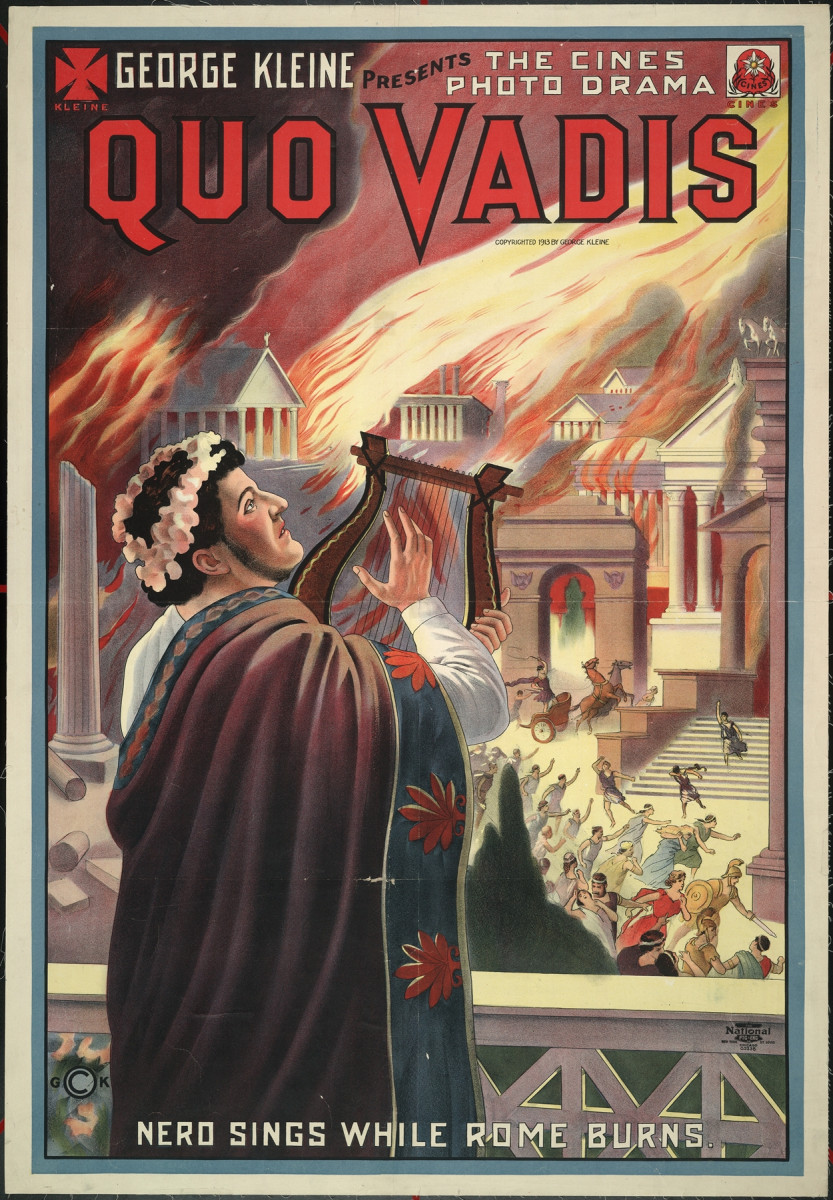

El gran incendio del año 64 llevó al emperador Nerón a tomar medidas urbanísticas y de seguridad para una reconstrucción que implementase también la prevención: “una reconstrucción planificada con calles amplias, edificios de menor altura y espacios abiertos empleando materiales ignífugos. Prohibió muros compartidos y acciones que pudieran derivar el flujo del agua por parte de los particulares, mejoró el suministro de agua y estableció, entre otras, la necesidad de que cada edificio contara con su propio equipo de lucha contra incendios”.

El gran incendio del año 64 llevó al emperador Nerón a tomar medidas urbanísticas y de seguridad para una reconstrucción que implementase también la prevención: “una reconstrucción planificada con calles amplias, edificios de menor altura y espacios abiertos empleando materiales ignífugos. Prohibió muros compartidos y acciones que pudieran derivar el flujo del agua por parte de los particulares, mejoró el suministro de agua y estableció, entre otras, la necesidad de que cada edificio contara con su propio equipo de lucha contra incendios”.

Ortega González y Zamora Manzano explican también que antes de la creación del cuerpo de bomberos, “en la República se crearon los tresviri capitales, los cuales desarrollaron labores de orden público y de prevención y extinción de incendios utilizando para ello a esclavos y funcionarios entrenados”; los vigiles, por su parte, “comenzaron en Roma como un cuerpo de 600 esclavos estatales que Augusto estableció hacia el 22 a.e.c. [antes de la era común], siendo en el año 6 cuando adopta la denominación de militia vigilum y pasa a estar compuesta mayoritariamente por libertos”. Sus herramientas no difieren mucho de las que se usan actualmente: “martillos, hachas, sierras, hamae o cubos hechos con cuerdas, las perticae o pértigas para sostener paredes en peligro de colapso o para derribar estructuras en llamas, las spongiae o esponjas que podrían servir para humedecer las superficies, las scalae o escaleras, así como bombas hidráulicas portátiles como los siphos”.

Este cuerpo entró en decadencia entre los siglos IV y V, hasta acabar desapareciendo, al volverse poco operativos y demasiado costosos; sus funciones fueron asumidas por el colegium fabri, una suerte de equivalente de los voluntarios de Protección Civil actuales, que prestaban “apoyo puntual y coordinado interviniendo en las tareas de extinción de incendios”.

The Conversation España es el principal canal de divulgación del conocimiento que emana de las universidades. La ULPGC se adhirió en febrero de 2020 a esta plataforma, tal y como se ha auspiciado desde la CRUE-Universidades españolas. Los investigadores e investigadoras de la ULPGC han publicado más de 250 artículos en este canal. The Conversation cuenta con ediciones en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Indonesia y África, además de la edición en español.